記事内にアフィリエイト広告が含まれています。

今回のセルフケア紀行は、

岡山県倉敷市に位置する「大原美術館」へ行ってきました。

今回は一人で。

ソロミュージアムというやつです。

大原美術館へは何度か訪れたことがあるのですが、今回は本当に久々で、十数年ぶりになります。

そういえば前回も一人で来たんだった。

大原美術館では2度目のソロミュージアムになります。

セル活の模様を交えながら、美術館の魅力についても綴りたいと思います。

大原美術館の見どころ概要

美術鑑賞の模様をお伝えする前に、大原美術館の見どころの概要をまとめておきます。

大原美術館で作品が展示されているエリアは以下の3つに分かれていました。

今回は、分館が改装工事中のため閉館していたので、本館と東洋・工芸館の2箇所を鑑賞しました。

その中でも、ここがよかった!これは観るべし!と感じたポイントはこちら↓

大原美術館は、所蔵されている絵画などの作品もさることながら、美術館の建物そのものが味わい深くて見応えがありました。

特に、工芸・東洋館はまさに『レトロ建築』で、私としては大原美術館においては建築デザイン推しです☆

では、いよいよ鑑賞へ。

本館 – 建築のディテールと名画

入場券を購入し、本館エリアから鑑賞することにしました。

本館の建築デザイン

入館する前に、まず素敵だなと思ったのが、本館の建築デザイン。

西洋建築で、まるでパルテノン神殿みたいなデザインです。

重厚感もあり、ヨーロッパみたいな雰囲気が感じられます。

そして正面入口前の階段横で出迎えるのは、

「考える人」で有名な彫刻家 オーギュスト・ロダン の彫刻像2点。

- 「洗礼者ヨハネ」 正面入口向かって左側

- 「カレーの市民―ジャン・デール」 正面入口向かって右側

さりげなく雨ざらしポジションだけど、堂々とロダンの作品を設置してあるのがすごい。

正面入口向かって左側の建物はガラス張りになっていて、こちらはモダンなデザインでした。

そして、私のお気に入りポイントはこちら☆

入口の真上にある、アンティークな『ランプ』と『丸い窓』です 。

建築のディテールにもこだわりが見られて、アンティークな雰囲気を纏っている『ランプ』がすごくかわいいです♪

『丸い窓』の格子もアンティークなデザインでとっても素敵です♪

こちらの『丸い窓』は、館内からも見ることができます☆

館内から見ると、外の景色と相まって格子のデザインが際立って見えるので、それはそれは素敵でした。

館内から『丸い窓』を見れる場所は、

2階フロアにある最初の部屋の、ちょうど「ヴェニスの祭」の絵画が展示されている奥側です。

(※2023年3月時点での絵画の位置で説明しています)

名画の作品

では、館内へ入場。

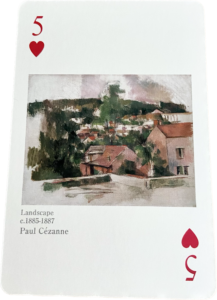

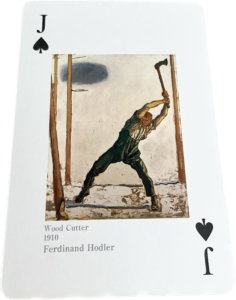

ここから先は、以前 大原美術館ミュージアムショップで購入したお土産の絵画トランプも紹介しながら、推しの見どころを辿ります。

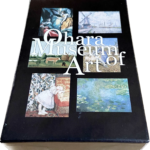

睡れる幼きモデル|児島虎次郎

まずは1階から。

大原美術館で必見の絵画といえば、児島虎次郎が描いた「睡れる幼きモデル」です。

なぜこの作品が必見かというと、

大原美術館に所蔵される絵画の多くを買い付けた人こそが、児島虎次郎だからです。

絵画の買い付けを行っていた傍ら、自身も画家として絵を描いており、その作品を観ることができます。

「睡れる幼きモデル」の絵を観た時に、絵画の雰囲気から私はてっきり西洋の画家が描いた作品なのだと思いましたが、作者名を確認したら児島虎次郎でした。

まさか日本人が描いた絵だとは思わなかったので驚きです。

数々の名画を買い付ける目利きがあったことにも納得できます。

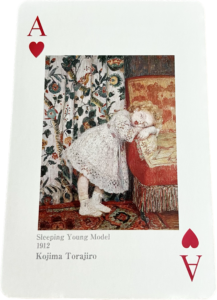

睡蓮|クロード・モネ

私の中で、絵画といえばクロード・モネ。

大原美術館でも、モネ様の絵画を観ることができます。

大原美術館に展示されているこちらの「睡蓮」は、児島虎次郎がクロード・モネ本人から直接譲り受けたのだそうです。そんな歴史がある絵を観れるなんて凄いですよね。

モネの作品は何度見ても素敵で、やさしい色合いと水面の光に癒されます。

今回、私の好きなモネの「睡蓮」は展示場所が2階から1階にお引越しされていました。前回(といっても10年以上前だけど)は2階に展示されていて、椅子に座ってじーーーっと鑑賞した覚えがあります。

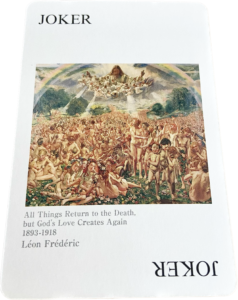

万有は死に帰す、されど神の愛は万有をして蘇らしめん|レオン・フレデリック

続いて館内の2階へ。

2階フロアにある最初の一室に入ると、入口の上方へ目線が向かいました。

上方の壁一面に、圧倒的な存在感を放つ絵画があります。

フレデリック

「万有は死に帰す、されど神の愛は万有をして蘇らせしめん」。

お土産のトランプのデザインになっているのは、絵画の一部分のみ。

実物の絵画は、キャンバスの幅が10メートルを超える大作です。

なんとこちらの展示室は、この絵画の寸法に合わせて設計されているのだそうです。だから、絵画の寸法と部屋の壁の寸法がピッタリなのです。壁の余白が無いから、より迫力が増しますね。

息を呑むように絵画の世界に引き込まれ、圧倒されてしまいました。

地獄と天国のような両極端な世界と、その中間であり、始まりのような思想が描かれた雰囲気の絵でした…説明が滅茶苦茶ですが

とにかく、こちらの絵画は必見です。

ヴェニスの祭|エドモン=フランソワ・アマン=ジャン

先ほどのフレデリックの作品と同じ部屋にあったのが、

エドモン=フランソワ・アマン=ジャン

「ヴェニスの祭」。

(こちらの絵画のトランプはありませんでした。)

作品について言葉で説明すると、西洋の優雅な雰囲気が垣間見える絵画。

絵画の人物がセルフケアの達人に見えるくらい、ゆったりと時が流れている作品でした。

ちなみに、館内から「丸い窓」を見れる場所が、この作品の位置する奥側です。(※2023年3月時点での絵画の位置で説明しています)

外側から見えていたこの窓のことです

こちらも必見です。

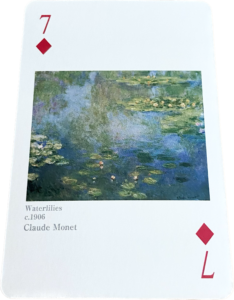

受胎告知|エル・グレコ

先ほどの部屋を出て、一旦通路へ。

ほどなくして通路に面した一室に入ると、視線が引き込まれていく先には、

大原美術館を代表する名画

エル・グレコ 「受胎告知」。

こちらの作品は常設展示。

この作品を買い付けたのも児島虎次郎さんで、日本でこの作品を観られるのは物凄いことなんだそうです。

絵画の前には座って鑑賞できるスペースが設けられていました。こちらの作品も以前とは展示場所が変わり、VIP感のある展示スペースに変わったようです。

座って鑑賞し、絵画と一対一になる瞬間。

作品の配色、構図、瞬間を捉えた場面、描かれているすべてに感心してしまいます。

絵画ってすごいですね。描かれたものはそこにずっと生きてるんですもの。

ほかにも見どころたくさん L.H.O.O.Q.も観たかった

と、いうわけで、他にもそうそうたる画家の作品を観ることができました。

今回訪れた際は、1階で企画展示もされており、「叫び」で有名な画家エドヴァルド・ムンク 「マドンナ」も観ることができました。大原美術館では企画展示も多々開催されていて、結構大御所の作品が来たりもしているみたいです。以前訪れた時にはアンリ・マティスの企画展示があり、マティスの作品を好きになるきっかけでした^^

それから、以前は現代アート作家マルセル・デュシャン 「L.H.O.O.Q.」というモナ・リザのオマージュ(パロディ?)のような作品も観ることができたのですが、それは分館にあったのかもしれません。今回は工事中で観ることができなかったので、改修後にはまた観れるといいなぁと思います。

本館を順路通りに見終わると、ミュージアムショップへ出てきました。

こちらではポストカードなどが販売されていました。

ミュージアムショップは2店舗あり、館内店とは別に本店もあります。

本店は美術館から程近いところにあるので、私は後で本店の方へ寄ることにしました。(ミュージアムショップ本店についても後述しています)

工芸・東洋館 – レトロ建築の世界

本館の次は、工芸・東洋館へ。

こちらの見どころ推しは、なんといっても『レトロ建築』です。

本館とはまた趣が変わって、外観は白壁の蔵屋敷になっていました。

工芸館と東洋館は内部が繋がっており、一つの建物になっています。

工芸館側から入館します。

館内へ足を踏み入れると、突如とレトロ空間に入りました。

木造りの内観がレトロ~☆と感激しました。

受付所で入場券を提示して、拝観順路へ向かおうと受付事務室の横を通った瞬間、事務室の扉に目が釘付けになりました。

レトロで超かわいいんです、扉が。

つい開けてみたくなってしまうほどに笑(開けてはいけません)

そして先へ進むと、またまたレトロ来た~。

床が、すごい。

見たことのない床でした。

小さな木を編むように、はめ込んで作られているような床。

説明しづらいけど、木造りで職人技とレトロ感が満載の床。

しかもフラットではなくて、所々盛り上がったりしていて、床から歴史を感じました。

そして歩くと軋む音がまたレトロさを感じさせます。

特に2階は軋む音が半端ないです。

崩れやしないかと、ちょっと怖い(笑)

窓や壁、天井も、とっても素敵でした。

館内は撮影できないので、外から確認できる窓付きの扉の写真を。

こんな感じで、ひょうたんのような形をした窓などもあり、かわいかったです。

ちなみに、工芸館で展示されていた作品は、歴史的な遺物や骨董品のような作品などでした。

中には、すごい昔の人が亀の甲羅で占いをした物なども展示されていました。

工芸館を抜けて、東洋館へ。

工芸館から東洋館へは内部が繋がっているので、そのまま東洋館に入ることができます。

東洋館に足を踏み入れると、雰囲気がガラリと変わりました。

東洋館内は石造りの空間で、それでいて圧迫感はなく、でも厳かな空気は漂う感じ。

すごくモダンな空間です。

名前の通り、“東洋”の作品エリアで、観音様の石像などの作品が展示されていました。

石造りの間に石造りの作品が展示されていて、まさに石の空間でした(語彙力)

館内を見終わり、

東洋館の出口から出て振り返ると、

そこにあったのは白壁の蔵屋敷。

さっきまでいた石造空間の外側が白壁造りだったとは。

内観と外観のデザインも雰囲気がガラリと変わるので、不思議な感覚でした。

建築すごいなー!ということばかりを書いてしまいましたが、展示されていた作品もちゃんと鑑賞しています。

この日はほかのお客さま方が少なくて、館内はとても静かでした。

作品が抱えた思いを受け止めてくれるような静けさの中で過ごすことができたので、なんだか特別な体験をしたような気分になりました。

ソロミュージアムの感想

美術館って、すごい。

絵画を観て、歴史や物語を感じたり、絵の意味が分からなくても、どういうことかなと感じたり考えてみたり、ただすごいなぁと思ったり。

感じるがままに感じる美術巡りになって面白かったです。

気に留まった作品にじっくり向き合えたのも、ソロミュージアムの醍醐味でした。

作品を観る時々で自分の感じ方も変わっていたりするし、久しぶりに芸術に触れて良い体験ができたなと思います♪

所要時間

今回の大原美術館での所要時間について。

本館での所要時間は約1時間、

工芸・東洋館での所要時間は30分程度。

合計で 1時間30分 くらいで鑑賞できました。

割とじっくりと、作品の解説も読んだりしながら鑑賞して、ゆっくり歩いてこのくらいの時間でした☆

ミュージアムショップ本店

美術館を出た後は、大原美術館ミュージアムショップ本店へ向かいました☆

大原美術館のミュージアムショップには、館内店と本店の2店舗が存在します。

館内店は本館に併設されている店舗で、本店は美術館の敷地を出た場所に位置する店舗です。

本店の方が館内店よりも店内が広く、取り扱われている商品数も多いです。

私が以前 絵画トランプを購入したのも本店のほうでした。

美術館からミュージアムショップ本店までは、徒歩1分ほどです。近い!

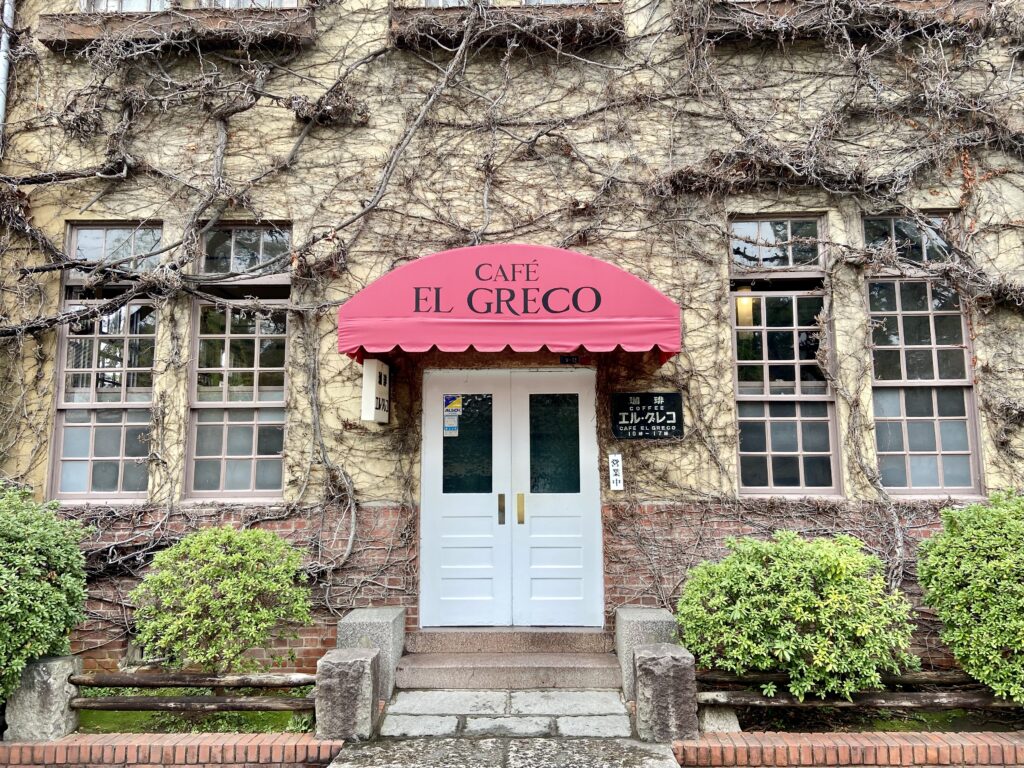

まずは美術館を出て、隣にあるカフェ「エル・グレコ」の前を通ります。

こちらのカフェも大原美術館と縁があり、美術館に展示されていた「受胎告知」の画家の名前が付けられています。

アイビーの蔦が印象的な外観で、葉が生い茂っている時期はこんもりと緑色の蔦に覆われてかわいかったです。

季節によって印象が変わるのも素敵ですね^^

以前伺ったときには、珈琲とチーズケーキをいただきました。

このカフェの真横が、大原美術館ミュージアムショップ本店となっています。

ミュージアムショップの外観も白壁造りでした。

店内へ入ってみると。

複製絵画やポストカードはもちろん、便箋、ファイル、手ぬぐい、キーホルダー、傘などなど、見るだけでも楽しい絵画関連グッズがたくさんありました。

絵画のガチャガチャまでありました。

ピラミッド壁画、ピカソの缶バッジ、ヒエログリフ、マティス缶バッヂの4種類のガチャガチャ。

一回200円。

マティスの缶バッジかわいい〜と思って、やろうかと思ったんですが、一番欲しいと思った真ん中のハートのが出てくる気がしなかったので、今回はガチャガチャしませんでした^^;

倉敷駅から倉敷美観地区・大原美術館へのアクセス

アクセス地図

今回は、倉敷駅から倉敷美観地区を通って大原美術館まで歩きました。

倉敷駅から美術館までは徒歩12分程度でした。

↓倉敷駅から大原美術館までのルート全体図

アクセス詳細(写真・ストリートビュー付き)

倉敷駅 南口の出口から出て、天満屋(TENMAYA)の店舗前を通ります。

突き当りで階段になるので、右側に降ります。

降りたらそのまま、茶色のレンガ道を歩きます。横断歩道は渡らず、道なりに。

橘香堂「むらすずめ」さんの看板が見えてきます。

しばらく進むと、美観地区案内の看板が立っているでのすが、ここでは曲がらずにまだ真っ直ぐ歩きます。

交差点と白壁の建物が見えてきたら、ここで左に曲がります。

倉敷美観地区の街並みに入るので、そのまま道なりに歩きます。

倉敷川に白鳥の姿を見ることができます。

そのまま進むと、右側に大原美術館が見えてきます。